文化は魅せなければいけないのか?:ウポポイ(民族共生象徴空間)におけるアイヌの表象をめぐって

渡部 宏樹(筑波大学人文社会系・助教)

本発表は日本の少数民族であるアイヌの現代日本における表象について議論する。アイヌは北海道、樺太、千島に居住する狩猟採集民族で、古くからオホーツク海一帯で経済活動を行ってきた。19世紀の列強の領土拡張によって日本とロシアの国民として取り込まれ、日本では明治政府の同化政策によって和人との混血が進んだ。第二次世界大戦後、世界的に先住民の権利回復運動が行われるようになり、特に21世紀になってアイヌの権利回復のための法整備が活発化した。2020年には北海道白老町にアイヌの歴史と文化についての複合施設として「ウポポイ(民族共生象徴空間)」が開業した。ウポポイとはアイヌ語で「(大勢で)歌うこと」を意味する。

民間でも、2014年に連載が始まった漫画『ゴールデンカムイ』の影響で、アイヌ文化に対する関心が高まっている。この漫画のメインキャラクターのアイヌの少女は、2019年に大英博物館で開催された日本の漫画についての展示でもキービジュアルとして使われた。ウポポイ内の国立アイヌ民族博物館でもこの漫画のビジュアルが使われ、現代的で洗練された建築、体験型の施設、アイヌ料理を提供するレストランなどとともに、一般の来場者にアイヌ文化の魅力をアピールしている。

ガイドのホスピタリティーは高く、展示にはさまざまな工夫が凝らされており、ウポポイが意欲的であり魅力的であることは確かだ。しかし、魅力を強調するために、和人によるアイヌ差別の歴史の体系的な説明には足りない点もある。一方で、ウポポイは現在のアイヌが文化を復興しようとする取り組みの多様性やその困難を表現することに力点をおいており、そのことは肯定的に評価すべきである。本発表はこの両面について触れ、「文化は魅せなければならないのか?」という問題について考える。

1.展示の権力性と帝国主義

美術館や博物館での展示は権力関係の表現である。19世紀後半から20世紀にかけて万国博覧会では、アフリカやアジアの人々を連れてきて生活させ「未開の原住民」として展示されていた。一例として次の写真を見てみよう。

セントルイス万国博覧会(1904年)で「展示」されたフィリピンのイゴロット族

これは、1904年のセントルイス万国博覧会でのフィリピンのイゴロット族の「展示」の様子を写したものである。スーツ姿の男性たちが柵の向こう側から半裸のイゴロット族の人々を観察している。このようにさまざまな社会の人々を「未開」なものとして展示しこれらに対する西欧の国々を「文明」的であると表象することで、万国博覧会は帝国主義的拡張を正当化する機能を果たしていた。吉見俊哉『博覧会の政治学』はこれを「19世紀末の社会進化論と人種差別主義を直裁に表明した展示ジャンル」と指摘しており、この種の展示は現在では「人間動物園」と呼ばれその問題点が指摘されている。

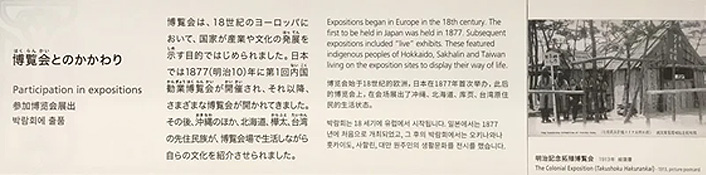

展示の背後にある帝国主義や人種差別とアイヌとの関係は国立アイヌ民族博物館のパネルで次のように説明されている。

国立アイヌ民族博物館の展示(2020年9月15日、著者撮影)

「日本では1877(明治10)年に第1回内国勧業博覧会が開催され、それ以降、さまざまな博覧会が開かれてきました。その後、沖縄のほか、北海道、樺太、台湾の先住民族が、博覧会上で生活しながら自らの文化を紹介させられました。」この短い解説文の中で「紹介しました」ではなく「紹介させられました」となっている点は重要だ。なぜならばこの一言には本来、上述の帝国主義、植民地主義、人種差別といった過去の歴史的文脈とそれらに対する反省が含意されているからだ。「沖縄のほか、北海道、樺太、台湾の先住民族」といった表現があることから大日本帝国の植民地主義との関係はわかるのだが、非専門家を対象とする博物館である以上、もう一歩踏み込んで明示的に説明をしたほうが望ましい。加えて、この「博覧会とのかかわり」というパネルの真上には次のパネルが掲げられていて、それによって文脈が不明瞭になっている。

このパネルの「伝統を魅せる」というタイトルは、あたかもアイヌ民族が自文化の魅力を発信するために常に主体的かつ自発的に過去の博覧会に関わってきたかのように歴史を描いている。だが、そのような歴史記述は正確ではない。このパネルはアイヌが1904年のセントルイス万国博覧会にも参加していたことが明示されているが、同博覧会において上述のイグロットの人々の「展示」が問題化されている事実には触れていない。本来、博物館の機能とはそういった歴史的かつ学術的な文脈を提供して来館者の理解を深めることにあるはずだが、ここでは展示という文化的制度の政治性は触れられず、アイヌ文化の魅力に議論が縮減されてしまっている。

魅力の発信することに力点をおくのはウポポイの基本的な方針だ。このことは、国立アイヌ民族博物館の非常に現代的で洗練されたディスプレイや広報用のプロモーション・ビデオなどにみて取れるし、国立民族学博物館が発行している広報誌『月刊みんぱく』の特集に「ウポポイでアイヌ文化を魅せる」というタイトルが与えられていることからも明らかだ。

2.現代のアイヌの複雑さと「セトラー・コロニアリズム」

現代の資本主義社会において魅力を競い合うことが強いられている現実を考えれば、このウポポイの方針を否定することは難しい。実際、アイヌ文化を体験してもらおうという意思を明確に感じ、さまざまな点で展示が工夫され、ガイドの人たちもすばらしいホスピタリティーを発揮している。その善意に全く疑いはないのだが、魅力の発信を重視するあまりうまくいっていない点もある。

例えば、屋外に再現されているチセ(家屋)という家屋は、実際に来館者が中に入ることができる作りになっている。これは体験を重視する姿勢の現れなのだと思うが、現地のガイドの方によれば、中に人が入るためには消防法の規定をクリアする必要があり、結果的に建築物は現代の工法で作られ本来のチセの雰囲気は失われてしまっている。このことは、例えば北海道博物館に再現されているチセと比べると明白である。

チセの表現に限らず、過去の日本の帝国主義との対峙や現代のアイヌが置かれた状況については、ウポポイ全体よりも北海道博物館のほうが体系的にわかりやすく表現できている。北海道博物館には「現在へと続く、ある家族の物語」というセクションが作られ、アイヌの母親と九州出身の父親との間に生まれた子供の視点から現在のアイヌについて学ぶという構成になっている。

このセクションの「現在を知る」と題されたパネルには次のような説明が添えられている。「(アイヌ民族の)多くは北海道に住んでいますが、就職や進学、結婚などをきっかけに、東京や大阪など各地にくらしの場を移した人たちもたくさんいます。[中略]現代では、アイヌの人たちだけが住む村のようなものがあるわけではありません。現在のアイヌ民族は日本の他の人びとと同じ地域のなかで、ともにくらしているのです。」この記述は簡潔だが非常に重要である。現在、「アイヌ民族は存在しない」とか「アイヌ民族の文化は捏造だ」という議論が散見されるが、これらの議論は漫画や映画にみられるようなステレオタイプ的文化表象と同じものが現実の世界に存在しないことを根拠にしていることがある。しかし、現在のアイヌは和人と同様の生活をしており、彼らの文化は近現代日本文化の影響を被っている。アイヌ民族や文化の存在を否定する議論はこういった文化と文化が接触する時の複雑なプロセスを無視している。

「セトラー・コロニアリズム(settler colonialism)」という概念が、文化と文化の間にある力関係をうまく説明する。この言葉は日本語では「入植植民地主義」や「殖民をともなう植民地主義」などと訳されるが、私は「人口置き換え型植民地主義」と説明している。植民地経営というと宗主国から少数の官僚や軍人が植民地に派遣され、現地の多くの住民にプランテーションの労働をさせるというイメージが強い。実際に南アジアや東南アジアの植民地はこのような仕組みで経営された。一方、「セトラー・コロニアリズム」とは大規模な人口移動を伴い元から現地にいた住民を追い出す植民地主義である。典型的な事例が、ヨーロッパ人の北米大陸への移民である。北米大陸に入植したヨーロッパ人は現地住民の土地を奪い、居留地と呼ばれる土地に追いやった。現在のネイティブ・アメリカン/インディアンがかつて有していた文化を失いその復活に取り組んでいることからわかるように、先住民の排除を伴う「セトラー・コロニアリズム」は必然的に彼らの文化や歴史も破壊してしまう。

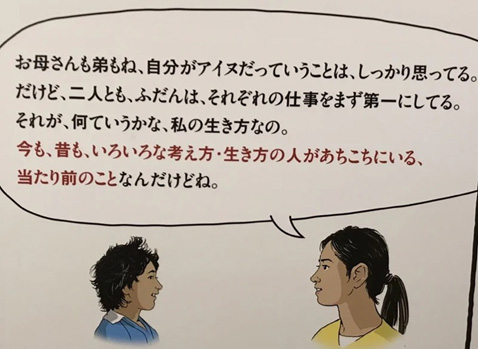

アイヌも「セトラー・コロニアリズム」による文化や歴史の抹消という問題に直面している。現代のアイヌの人々の中に、生まれてからずっといわゆる伝統的なアイヌらしい生活を続けてきた人はまずいない。だからこそ、北海道博物館のパネルでは九州出身の父と札幌という都市部で生まれ育ったがアイヌとしてのアイデンティティーを有している母の間に生まれた少年の立場で学ぶという設定になっている。この展示の中でアイヌの母が語りかける以下の言葉は、現代のアイヌの実際の生活のステレオタイプに還元できない複雑さを表現している。「お母さんも弟もね、自分がアイヌだっていうことは、しっかり思ってる。だけど、二人とも、ふだんは、それぞれの仕事をまず第一にしてる。それが、なんていうかな、私の生き方なの。今も、昔も、いろんな考え方・生き方の人があちこちにいる。当たり前のことなんだけどね。」

3.過去と現在の対話としての失われた文化の復興

ウポポイは現現代に生きるアイヌが失われた文化を復興する困難に積極的に取り組み発信している。例えば、国立アイヌ民族博物館の開館記念特別展では、アイヌ文化と現代文化の間でアイヌが作り出している芸術作品や地域活動が展示されていた。この特別展は写真撮影が禁止されていたので、代わりに一人だけ貝澤徹を紹介しよう。曽祖父である貝澤ウトレントクは明治時代の名工と呼ばれた人物で、貝澤徹も高校卒業後に家業の木彫りを始めた。30代までは動物をモチーフにした伝統的な木彫りを制作していたが、「アイデンティティー」というチャックを下げた服の向こう側にアイヌの伝統的な紋様が現れるという作品で注目を集め、現代アートとしてアイヌ文化を表現しはじめた。ウポポイの開館に際しては依頼を受け、「火の神」を意味する「アペフチカムイ」という作品を制作した。

貝澤徹のように失われた文化を現代の緒条件の中で復興する試みは、ウポポイに限らず少数民族についての博物館では一般的である。例えば、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学人類学博物館を見てみよう。カナダの先住民についての豊富な展示を誇る同博物館はビル・リードという現代の作家による彫刻作品をモニュメントとして展示している。

ビル・リード「ワタリガラスと最初の人々」

この彫刻はハイダ族の神話を表現したものである。太陽、月、星を産んだワタリガラスは巨大なハマグリの中に啜り泣く声を聞いた。ワタリガラスがハマグリを開けると中から最初の人々が現れてきたという神話である。ビル・リード自身はドイツ系アメリカ人の父、ハイダ族出身の母に生まれ、母方の祖父から彫刻技術を習得した。トロントで働くかたわら、ハイダ族に限らずカナダの先住民のトーテムポールをはじめとする所蔵品を研究し、トーテムポールの復元や自身の作品の制作を始めるようになった。

貝澤徹もビル・リードも、先住民の伝統文化をある固定された過去として保存するのではなく、現代アートという形で作家性を発揮している。しかし、このことで両者の作品が偽物や紛い物だといって博物館から排除されるわけではない。なぜならば、セトラー・コロニアリズムによって失われてしまった文化を、先住民が今置かれている諸条件の中で復興する取り組み自体が重要だからである。先住民の文化は過去の痕跡ではなく、現在の活動なのだ。

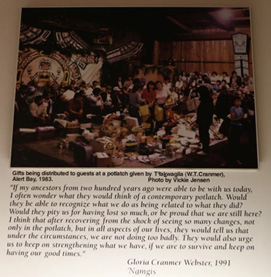

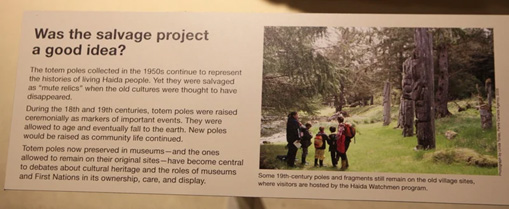

このことは、同博物館の他の展示物にも現れている。次の二つの写真に写っているパネルはそれぞれ、ポトラッチという儀礼が変容してしまったことについての当事者の内省と本来朽ちるに任せるままであるはずのトーテムポールを保存してしまうことについて議論を紹介している。いずれの場合も、カナダの先住民の文化は過去のある時点において結晶化されたものではなく、失われゆく過去と変容に晒される現在の対話として展示されている。

ブリティッシュ・コロンビア大学人類学博物館の展示

4.結論:文化は魅せなければならないのか?

国立アイヌ民族博物館の開館記念特別展ではこのような取り組みが展示されており、その点は積極的に評価されるべきだ。だが、それでもなお、ウポポイが魅力の発信に傾いており展示の歴史的・学術的な説明が十分ではないことは懸念すべきである。国立アイヌ民族博物館の展示でも『月刊みんぱく』の特集でも「魅せる」という言葉が使われているが、そもそもある民族の文化とは誰かを魅了するためにあるわけではない。

魅力を発信することは一見よいことのように思えるが、そうすることで現代における魅力競争という舞台に立つことを強いられてしまう。本来、ある文化の魅力とは複雑なもので、必ずしも一般的によいとされるものや見栄えのするものばかりではなく、時にさまざまな欠点も孕んだものである。だが、「魅せる」ことを最大の目標にすると、複雑性が捨象されて発信されてしまう。

小田原のどかは「わたしはあなたのアイヌではない」という表現でこのようなアイヌの魅力の商業化を批判している。この表現は2016年のドキュメンタリー映画『私はあなたのニグロではない』に依拠したものである。この映画のタイトルはアメリカ社会において黒人というマイノリティーのイメージがマジョリティーによって都合良く使われるべきではないというメッセージを訴えたものだ。小田原は「ニグロ」を「アイヌ」に置き換えることで、日本のマジョリティー社会が魅力的なアイヌの表象を利用していることを問題化した。ウポポイはアイヌの人々の主体的な努力の成果であり、そのことは否定されるべきものではない。だが、もし仮にアイヌの人々の側に「自分たちの文化を魅力的な形で発信し認知をえなければ生きづらい」という感覚が強くあるのだとしたら、その感覚自体が日本社会の中での不平等の現れである。ウポポイが掲げる「共生」という理念にもう一歩近づくためには、そのような感覚が生まれる環境自体を議論できるようになる必要があり、そのための努力はウポポイやアイヌにだけ押し付けられるべきものではないだろう。